El 18 de julio de 2022 se conmemoró el 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez García y se reabrió al público el Recinto Homenaje a Juárez en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. En este lugar se realizó una ceremonia presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador; tres personas hicieron uso de la palabra: Consuelo Santiago García, presidenta municipal de Guelatao de Juárez (pueblo en dónde nació el Benemérito de las Américas), Alejandro Murat, gobernador del Estado de Oaxaca, y Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, en representación del poder ejecutivo de la república. Los tres oradores hicieron hincapié tanto en las virtudes personales del Benemérito como en su trayectoria política. Así se destacó su origen étnico y social, su aguerrida defensa de la Constitución Política de 1857 y su lucha contra la invasión extranjera y el imperio de Maximiliano. Sin embargo, llama la atención la omisión que hicieron los oradores, sobre todo el Secretario de Gobernación, sobre las leyes que Juárez –como presidente de la república y en plena guerra civil contra el grupo de los conservadores– promulgó en Veracruz entre 1859 y 1860 y que culminaron con el proceso de separación de la Iglesia con respecto al Estado. La omisión es importante, pues la creación del Estado secular (laico) es una característica fundamental de la llamada, por el actual gobierno, segunda transformación de la historia de México.

La figura de Juárez es constantemente recordada por el presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras, en especial cita algunas frases del Benemérito que hacen alusión a la lucha política de ese momento en contra de los conservadores como la siguiente: “el triunfo de la reacción es moralmente imposible” y reitera conceptos importantísimos como la defensa de la soberanía nacional violada por la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Sin embargo, en mi opinión, el mismo presidente al hablar de la fundación del Estado secular, el cual eliminó algunas características del viejo régimen colonial, cuya obra fue realizada por la generación de liberales encabezada por Juárez, no explica que para lograr ese propósito era indispensable separar la Iglesia católica del poder político. Esta Iglesia, como es de todos conocidos, desde la época colonial y después con la Independencia en 1821 formaba parte del Estado, por lo que éste no sólo debía de proteger el dogma católico sino también los privilegios y fueros del clero.

Para comprender el significado histórico de la fundación del Estado secular o laico en México es pertinente realizar un breve recorrido por la relación Iglesia-Estado desde la época colonial, pasando por los primeros años de vida independiente y republicana, hasta llegar a las Leyes de Reforma (1859-1860). También es adecuado recordar que la Iglesia quería mantener su situación privilegiada en la sociedad y en el Estado y que aliada con grupos políticos conservadores resistió cualquier cambio, por esa razón en nuestro país la secularización se alcanzó mediante una lucha armada: la Guerra de los Tres Años (1858-1861).

La relación Estado-Iglesia, de la época colonial al México independiente

La corona española construyó una monarquía católica, por ello cuando en el siglo XVI los españoles conquistaron estas tierras, la Iglesia católica los acompañó y jugó un papel fundamental en los tres siglos de colonialismo. La corona estableció en América el Patronato, doctrina jurídica que normó la relación Iglesia-Estado. El Patronato había sido concedido por el papa a los reyes católicos, quienes nombraban a los arzobispos y obispos (el papa únicamente confirmaba a los elegidos por la corona), administraban los diezmos y fijaban los límites territoriales de las diócesis americanas a cambio de que los eclesiásticos evangelizaran a los indios. El Patronato con el paso del tiempo se fue ampliando de tal forma que la corona intervenía en todos los asuntos temporales de la Iglesia y no permitió que ésta tuviera comunicación directa con la Santa Sede. En el siglo XVIII, cuando arribaron los reyes de la Casa de Borbón al trono español implementaron una política de modernización y centralización y diseñaron un programa para limitar los fueros y privilegios de la Iglesia. La medida más radical fue la expulsión de la Compañía de Jesús de todo el imperio español (1767). Este programa también tuvo incidencia en las finanzas del clero: las disminuyeron, pues la Corona le requirió recursos económicos para subvencionar las guerras que enfrentaba con otras potencias europeas. Aquí podemos afirmar que se inició el proceso de secularización, es decir, se pretendía restar poder y acotar los privilegios de la Iglesia. Sin embargo, este proceso se interrumpió debido a que estallaron dos guerras: la que libraban los españoles por expulsar a los franceses de la península (1808) y el inicio de las revoluciones de Independencia en las colonias americanas (1810). La Iglesia, como parte integrante del poder colonial, cerró filas y combatió con todas sus fuerzas a los insurgentes americanos.

Cuando México alcanzó su Independencia en 1821, la postura de la jerarquía eclesiástica fue terminar con el Patronato, es decir, con la doctrina jurídica que había normado la relación entre la Corona y la Iglesia. Con ese fin, entre marzo y noviembre de 1822 tuvieron lugar varias reuniones de una Junta Diocesana en la ciudad de México, integrada por representantes de todos los obispados del país y del arzobispado de México. Esta junta tomó acuerdos para normar su relación con el Estado independiente, el más importante de ellos fue declarar la nulidad del Patronato y, en su lugar, acordó procedimientos para el nombramiento de curas y párrocos (la provisión del clero), involucrando para ello a las autoridades civiles mexicanas. Ciertamente, los eclesiásticos consideraban que era el momento para desprenderse de las ataduras que les habían impuesto durante tres siglos a través del Patronato, pero al mismo tiempo querían seguir formando parte del poder civil aunque sin someterse a éste, por esa razón el episcopado aceptó que entrara en funciones la Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos, instancia del gobierno, primero imperial (1822) y después republicano (1823). Esta secretaría coordinaba la relación entre el Estado y la Iglesia para salvaguardar las inmunidades, los bienes temporales y la mencionada provisión del clero.

Por otra parte, cuando se estableció el poder legislativo de la República Federal de inmediato se quiso solucionar definitivamente la relación Iglesia-Estado. Al respecto se dio una fuerte discusión y se presentaron diversas propuestas. La de los legisladores conservadores proponía que el Estado ejerciera el Patronato pero únicamente si contaba con la autorización del papa, para lo cual era necesario que se firmara un concordato con la Santa Sede (documento que nunca llegó a suscribirse). Otros legisladores, algunos de ellos liberales, querían ejercer el Patronato sin la aprobación papal, de esa forma pretendían tener bajo su control a la Iglesia, especialmente incidir en el nombramiento de la jerarquía y el resto del clero. Por su parte los liberales más radicales impulsaron la propuesta de separar la Iglesia del Estado, con ello aspiraban a la formación de un Estado secular o laico.

La Santa Sede, por su lado, no reconocía la Independencia de México, pues se encontraba aliada con la corona española que pretendía reconquistar los territorios de América. Por esa razón, el papa no estaba interesado en firmar ningún concordato con México y, por lo mismo, no había procedido a nombrar obispos cuyas sedes se encontraban vacantes. En 1829, murió Antonio Joaquín Pérez Martínez, obispo de Puebla, y con ello quedaba acéfala la jerarquía eclesiástica mexicana. Ante esta situación el papa tuvo que nombrar a seis obispos mediante la ejecución de un recurso jurídico que no implicaba reconocer relaciones diplomáticas con el Estado mexicano. Lo interesante de estos nombramientos es que siguieron los procedimientos que se habían establecido por la Junta Diocesana de 1822, los cuales involucraban tanto al presidente de la república como a los gobernadores de los Estados. En resumen: se renovó el episcopado mexicano con seis obispos que habían sido propuestos por las autoridades civiles y el clero de México.

Más adelante, en 1833, se reunieron condiciones políticas para que el Congreso de la Unión retomara el asunto de la relación Iglesia-Estado y acordó una serie de leyes que afectaron los intereses económicos y privilegios de la Iglesia. En primer lugar, el congreso decretó ejercer el Patronato sin contar para ello con la opinión del papa. Con esta medida, los legisladores estaban creando una Iglesia nacional donde el clero secular (curas y párrocos) quedaba sometido al Estado, mientras que el clero regular (frailes, monjes y monjas) sería desaparecido paulatinamente. Con respecto a los bienes económicos de la Iglesia, el congreso aprobó una ley para que esos recursos fueran utilizados para pagar la deuda que se había contraído con algunos particulares extranjeros. Es pertinente señalar que cuando el congreso aprobó la creación de la Iglesia nacional, se alejaba completamente de la construcción de un Estado secular. Así de confundidos se encontraban los liberales que, para someter a la Iglesia, la convirtieron en una institución del Estado. Este es un ejemplo de lo complejo que resultó la formación del Estado nacional.

Las reformas del congreso de 1833, como era de esperarse, fueron rechazadas por la Iglesia y con la ayuda de otros sectores, entre los cuales se encontraban varios jefes militares de diversos Estados de la república, se levantó en armas para impedir la reforma. Ante esta movilización, el presidente Antonio López de Santa Anna, a mediados de 1834, clausuró el Congreso de la Unión y convocó a integrar otro con la finalidad de derogar las leyes aprobadas tan sólo un año antes. Y, en efecto, en el nuevo congreso prevaleció una composición política conservadora que logró la contrarreforma.

De esa manera, la Iglesia mantenía su poder político, económico y social al refrendar la conservación de sus fueros, privilegios y riqueza, establecidos no sólo en la época colonial sino también garantizados en el Plan de Iguala (1821) y en la Constitución Política de 1824. El episcopado consideraba que sus privilegios eran derechos y tenían que defenderlos frente al Estado. Lo que se confirmó cuando la primera república central (1836-1842) subrayó el lugar privilegiado de la Iglesia en el Estado y cuando en la segunda república centralista (1842-1846) se presentó una fuerte coordinación entre la jerarquía y los gobiernos para el despacho de los llamados “negocios eclesiásticos”. En estos regímenes, la Iglesia siguió fortaleciendo su calidad de prestamista del gobierno y de los particulares sólo a la par de los agiotistas (empresarios y propietarios que prestaban capital al gobierno con cierto interés).

Es digno de destacar la postura de la jerarquía eclesiástica durante la guerra entre México y los Estados Unidos de América (1846-1848), pues a pesar de que existía una confrontación con el gobierno por un decreto para la venta de propiedades eclesiásticas, la jerarquía contribuyó con los gastos de guerra no sin sus complicaciones. En esta ocasión, el alto clero sostuvo la Independencia del país frente al enemigo estadounidense, situación contraria a la que asumiría años más tarde cuando apoyó la intervención francesa y el imperio de Maximiliano.

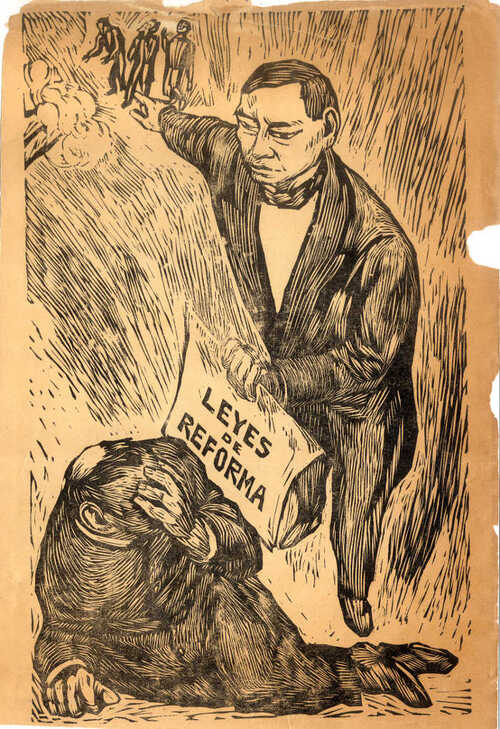

La promulgación de las Leyes de Reforma

A pesar de que la Iglesia y sus aliados habían impedido toda reforma, pues querían continuar gozando de sus privilegios, el cambio era impostergable por construir un Estado que diera libertades a todos y acotara los privilegios heredados de la época colonial. Así, finalmente se abrió un tiempo de transformación política y social con la Revolución de Ayutla (1854-1855). Con el establecimiento de los gobiernos de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort se promulgaron una serie de leyes que afectaron los intereses de la Iglesia. La primera, conocida como Ley Juárez (23 de noviembre de 1855), suprimió los tribunales especiales, lo que significaba que los miembros de la Iglesia y del ejército podrían ser juzgados solamente por un tribunal del Estado en asuntos de carácter civil. La Ley Lerdo (25 de junio de 1856) obligó a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender sus casas y terrenos que no estuvieran arrendadas, el objetivo era poner en circulación esos bienes y beneficiar la formación de nuevos propietarios. Esta ley también afectó mucho a la propiedad comunal. Finalmente, la Ley Iglesias (11 de abril de 1857) prohibió el cobro de derechos y obvenciones parroquiales.

Cuando en 1856 se integró el congreso constituyente contó con una mayoría de legisladores liberales llamados radicales o puros, que permitió que sus propuestas fueran aprobadas en la nueva Constitución Política del país que se promulgó en 1857. Con respecto a los asuntos relacionados con la Iglesia, la nueva Carta Magna incorporó las tres leyes mencionadas antes. Un hecho notable fue la ausencia de un artículo que declarara a la religión católica como la única a profesar en el país y, por tanto, que recibía la protección del Estado, como había sido establecido en los anteriores textos constitucionales. Sin embargo, los liberales no se atrevieron a decretar la libertad de cultos, por esa razón, la creación del Estado seglar no se había concretado, aunque la constitución dio pasos muy importantes en esa dirección. Con respecto a la relación Estado-Iglesia, en el artículo 123 constitucional se estableció que: “corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer, en materias de culto religioso y disciplina externa, la intervención que designen las leyes”.

Para defender sus privilegios e inmunidades, el clero encabezó la oposición a la nueva constitución y con sus aliados apoyó el plan de Tacubaya del general Félix Zuluaga publicado el 17 de diciembre de 1857, cuyo objetivo central era desconocer la nueva Carta Magna. Para sorpresa de muchos, el presidente de la república, Ignacio Comonfort, secundó el citado plan y con ello se vivió un golpe de Estado. De esa manera se inició una cruenta guerra civil que tuvo como protagonistas a los liberales defensores del orden establecido en la nueva constitución y a los conservadores que luchaban por derogarlo. Esta lucha armada es conocida como la Guerra de los Tres Años o Guerra de Reforma (1858-1860), este último nombre se debe a las leyes que en Veracruz decretó Benito Juárez, presidente de la república en ese momento. Todas esas leyes afectaron los intereses de la Iglesia y propiciaron su separaron del Estado. La primera de ellas fue de carácter económico y se llamó Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos (12 de julio de 1859); después se expidió la Ley del Matrimonio Civil (23 de julio de 1859), que estableció el matrimonio como un contrato civil con el Estado, pues hay que recordar que el registro tanto de las bodas como de los bautizos y defunciones únicamente los llevaba la Iglesia mediante sus parroquias. Para que esos tres registros, llamados sacramentos por el dogma católico, fueran una obligación del Estado, el 28 de julio de 1859 se expidió la Ley Orgánica del Registro Civil. Al finalizar el mes, el gobierno de Juárez decretó que se secularizaban todos los cementerios y camposantos existentes en la república, cabe recordar que en ese tiempo también los cementerios estaban en manos de la Iglesia. Para concluir con las leyes de 1859, en agosto de ese año se expidió la Ley de Exclaustración de Monjas y Frailes que prohibía la existencia de claustros o conventos, con ella esas instituciones se clausuraban definitivamente. Para el año de 1860 y en pleno enfrentamiento bélico, se promulga una ley muy importante: la llamada Sobre la Libertad de Cultos (4 de diciembre), pues a partir de ese momento las personas tendrían plena libertad garantizada por el Estado para practicar el culto religioso que quisieran. La ley también prohibió la realización de ceremonias eclesiásticas fuera de los templos.

En enero de 1861, Juárez entró triunfal a la ciudad de México; se había logrado la eliminación de los fueros, privilegios y algunos bienes materiales de la Iglesia. El Estado había dado libertad plena a los mexicanos para ejercer cualquier culto religioso. De esta manera, se separó la Iglesia del Estado. El enfrentamiento tan fuerte que hubo para construir el Estado laico, por la persistente oposición de la Iglesia, es una de la razones que explican por qué México no tuvo relaciones diplomáticas con la Santa Sede por más de 170 años, fue hasta 1992 cuando se estableció esa relación.

Considero que hay que valorar en todo lo que cabe el hecho de vivir en un Estado laico, en el cual se han formado y han crecido muchas generaciones. En donde la Iglesia como institución no forma parte del poder político ni debe de inmiscuirse en estos asuntos de carácter civil. Además, hemos aprendido que el profesar una religión es una decisión individual y al Estado le corresponde vigilar que se respeten las diversas creencias religiosas, pero sin proteger a ninguna. Vivir en un Estado y en una sociedad que toleran y respetan todas las creencias políticas y religiosas, es una convicción que debe de reiterarse todos los días.

Para saber más:

Bazant, Jean, Los bienes de la Iglesia en México, México, El Colegio de México, 1977.

García Ugarte, Marta Eugenia, Poder político y religioso, México, siglo XIX, 2 tomos, México, Senado de la República, Miguel Ángel Porrúa, UNAM, 2010.

Gómez Álvarez, Cristina, El alto clero poblano y la revolución de Independencia, 1808-1821, 2a. Edición, México, H. Cámara de Diputados, 2020.

Gómez Ciriza, Roberto, México ante la diplomacia vaticana. El periodo triangular, 1821-1836, México, Fondo de Cultura Económica, 1977.

Pérez Memen, Fernando, El episcopado y la Independencia de México, 1810-1836, México, El Colegio de México, 2011.

Deja un comentario